2022年1月の運勢です。

1月は、1月5日18:14~2月3日になります。

1月5日は、暦の上では小寒です。

「小寒(しょうかん)」とは、 「寒の入り」といわれ、寒風と降雪で冬本番、寒さが一層厳しくなる頃です。

そして、今月は、冬の土用があります。土用期間は、1月17日~2月4日です。

土用期間はの過ごし方はとても大事なので、最後部に併せて記載しています。

やりたいことや、しなければならないことなどがありましたら、土用期間前に済ませておくとベターです。

それでは、「 人の心に優しく寄り添える優しさの持ち主・一白水星」の1月の運勢をお届けします。

自分のパワーや運を効率良く蓄えて、チャンスを引き寄せる一カ月をお過ごしください。

ラッキーカラー、ラッキーフード、ラッキーアクション、開運メイク、吉方位などは、できることから楽しんで取り入れてみてくださいね。

一白水土星のみなさまにとって気持ち良く過ごせる1月でありますように。

目次

2022年1月 一白水星の運勢とポイント

1月5日18:14~2月3日

(月盤:三碧中宮/今月の廻座:東→暗剣殺)

- 一白水星が本命星の生まれ年

▼運勢のポイント - 1月の運勢のポイント

・1月のポイント

・1月のラッキーカラー

・1月のラッキーフード

・1月のラッキーアクション

・1月の開運メイク

・1月の吉方位

・1月の吉日カレンダー

▼もっと詳しく!1月の運勢 - 全体運

- 仕事運

- 対人運

- 金運

- 健康運

- 【1月の日本暦】二十四節気

- ・二十四節気とは

- ・小寒

・七草粥

・鏡開き - ・大寒

・寒仕込み

・寒の水 - ・おすすめ!旬の食べ物で簡単にパワーアップ

- 冬の土用期間の過ごし方

・冬の土用期間はいつ?

・冬の土用に食べると良いもの

・土用期間にしない方がいいこと

・土用期間にすると良いこと

一白水星が本命星の生まれ年

▼一白水星が本命星の生まれ年

1936年(昭和11年)

1945年(昭和20年)

1954年(昭和29年)

1963年(昭和38年)

1972年(昭和47年)

1981年(昭和56年)

1990年(平成2年)

1999年(平成11年)

2008年(平成20年)

2017年(平成29年)

※1月1日~立春(2月3日頃)までは前年生まれとなりますので、「二黒土星」をご参照ください。

1月の運勢のポイント

全体運

1月のポイント

1.思いきってチャレンジしよう

2.健康的に過ごすほど運気がアップ!

3.相手を傷つけないように、口調は優しくする。

【1月のラッキーカラー】

ブルー

【1月のラッキーフード】

お寿司、グリーンサラダ

【1月のラッキーアクション】

柑橘系ドリンクを飲む。

早起きをして朝陽を浴びる。

モーニングルーティーンを作って楽しむ。

【1月の開運メイク】

1月の一白水星の人のメイクは、トレンドを意識したメイクが開運に繋がっていきます。

YouTubeなどの人気メイク動画をチェックしたり、雑誌の人気モデルのメイクを参考にして取り入れてみましょう。

【1月の吉方位】

大吉(年・月盤ともに吉)

北東→蓄財運、不動産運アップ

【1月の吉日カレンダー】

1月1日 (土・祝) 寅の日|※不成就日

1月3日 (月)新月(03:33・山羊座)

1月4日 (火)巳の日

1月10日(月)陽遁・陰遁切替日

1月11日(火)天赦日|一粒万倍日|甲子の日|陽遁・陰遁切替日

1月13日(木)寅の日

1月14日(金)大安|一粒万倍日

1月16日(日)己巳の日|※不成就日

1月18日(火)満月(08:48・蟹座)

1月20日(木)大安

1月23日(日)一粒万倍日

1月25日(火)寅の日

1月26日(水)大安|一粒万倍日

1月28日(金)巳の日

● Special開運Day

1月11日(火)天赦日|一粒万倍日|甲子の日

▼各吉日の「意味」や「開運アクション」はこちら

●2022年 開運暦 吉日 カレンダー

https://pluskigaku.com/kaiun/kaiun-11/

●甲子の日にすると良いこと

https://pluskigaku.com/kaiun/kaiun-5/

●己巳の日にすると良いこと

https://pluskigaku.com/kaiun/kaiun-6/

「チャレンジ・ご縁で発展していく月」

2022年1月の一白水星の人の全体運は、運気が発展していくスタートの時期、始まりの気が満ちる月運です。

新しいことを始めたくなったり、気になることができたりしてきた方は、1月の運気にのってきているサインです。

その波に乗るように、ピンときたことから積極的に始めてみましょう。

その中で今後の自分に合うもモノやコトが見つかっていきそうです。

尻込みをせず、思いきって、勇気を出してチャレンジしていく、行動を起こすことが開運のポイントになります。

また、人のご縁から発展していく兆しが見える月でもありますので、人付き合いを良くしていて損はないでしょう。

気になることが見つからないという一白水星の人もいるでしょう。

そういう方は、朝、柑橘系のドリンクなどの酸味のある飲み物を飲む、または、お酢のドリンクを飲むといいですよ。

酸っぱい刺激を取り入れることが、1月の気を取り入れる開運アクションの1つですので、続けていくうちに、何かがピンと降りてくるかもしれません。

1月は朝の時間にツキがありますので、早起きをして朝陽を浴びてパワーチャージを行うのもとても良いです。

寒い季節ですが、朝、窓を全開にして、夜の間に溜まった陰の気を外に出して、新鮮な空気を部屋の中に取り込んでいきましょう。

気をつけておきたいことは、1月は口調がきつくなりやすいこと、また、優柔不断になりやすいことです。

勢いあまって言ってしまったことで、相手を傷つけかねません。

今月は、人のご縁から発展していく兆しがある月運でもありますので、家族、友人、職場の仲間、パートナーなど、周りにいてくれるあらゆる人を大切にしてお過ごしください。

また、「迷いが生じて前に進めない」「物事を決められない」「他人の意見に左右されてしまう」など、優柔不断になってしまわぬよう、心がけてくださいね。

1月の開運アクションをして補気(エネルギーを補う)しておくといいでしょう。

その他、車を運転する方は特に「一時停止」と「赤信号」には気をつけましょう。

仕事運

2022年1月の一白水星の人の仕事運は、テンポよくはかどる好調な月運です。

同僚や先輩・後輩と連携を良くすればするほど、順調に発展していきそうです。

仲間をおろそかにせず、信頼関係を大事にしましょう。

そうすることで、自分自身のモチベーションが上がってきたり、周りの人と話していたこたからヒントを得て良いアイディアが浮かんだりするでしょう。

また、サポートをしてくれた方には、先輩後輩関係なく、改めて御礼を伝えることも大切です。

また、行動力が増していく1月は、明るい笑顔で誰を対しても自分から挨拶をしていくとツキを呼び込みます。

気をつけておきたいことは、1月は、物事を強引に進めたり、周囲の意見を取り入れずに勝手に判断したりなど、独断専行な態度はNGです。

周りを大切にすることで運気が上昇することを心に留めておくといいでしょう。

今月の開運ご飯は、グリーンサラダです。主食にフレッシュな緑野菜をプラスしましょう。

大事な仕事の前や、ここぞ!という時、疲れた時などグリーンサラダを食べてパワーチャージをしましょう。

対人運

【出会い】

2022年1月の一白水星の人の出会い運は、ビビッとくる人が現れそうな予感があります。

また、一目惚れしやすい月運でもあります。

出会いの場には、積極的に参加するといいでしょう。

音楽関係、マスコミ、IT系の方とご縁がある月です。

【パートナーがいる人】

「おはよう」「おかえりなさい」などの挨拶をおざなりにせず、明るい笑顔で交わすと良い気の交換ができる月です。

ライブやコンサートを一緒にいくといつも以上に盛り上がれるでしょう。

1月は、言葉がきつくなりやすいので、言い過ぎないように意識するといいでしょう。

お家で一緒に「手巻き寿司」を作りながら食べるのも開運アクションになりますよ。

【ビジネス】

第一印象を大切に、明るい笑顔とトーンで挨拶をすれば好印象をクライアントに与えられそうです。

前々から考えていた企画があれば提案すると受け入れられやすい月運です。

ネイビーのスーツが印象をアップします。

金運

2022年1月の一白水星の人の金運は、好調です。

新しいことを始めたり、交際範囲が広くなったりなど、出費も増えそうではありますが、今後の一白水星の人にとって、刺激を受けたり、視野が広がる出来事になりそうですので、出し惜しみしなくていい月です。

衝動買いや安いから買いだめするなどの無駄な出費は控えて、必要な時(人)に必要なお金を使っていくように心がけましょう。

健康運

2022年1月の一白水星の人の健康運は、健康な人はますます元気に、そうでない人は、健康を見直すきっかけの月となるでしょう。

今月は、早起きが健康運をアップしますので、いつもより早く起きて、できれば5時~7時の時間を有意義に使えるようにしていくと1月の良い気にのっていけますよ。

若さを司る月運でもありますので、健康的な生活に戻す努力をしておきたい時期です。

1月の日本暦 二十四節気

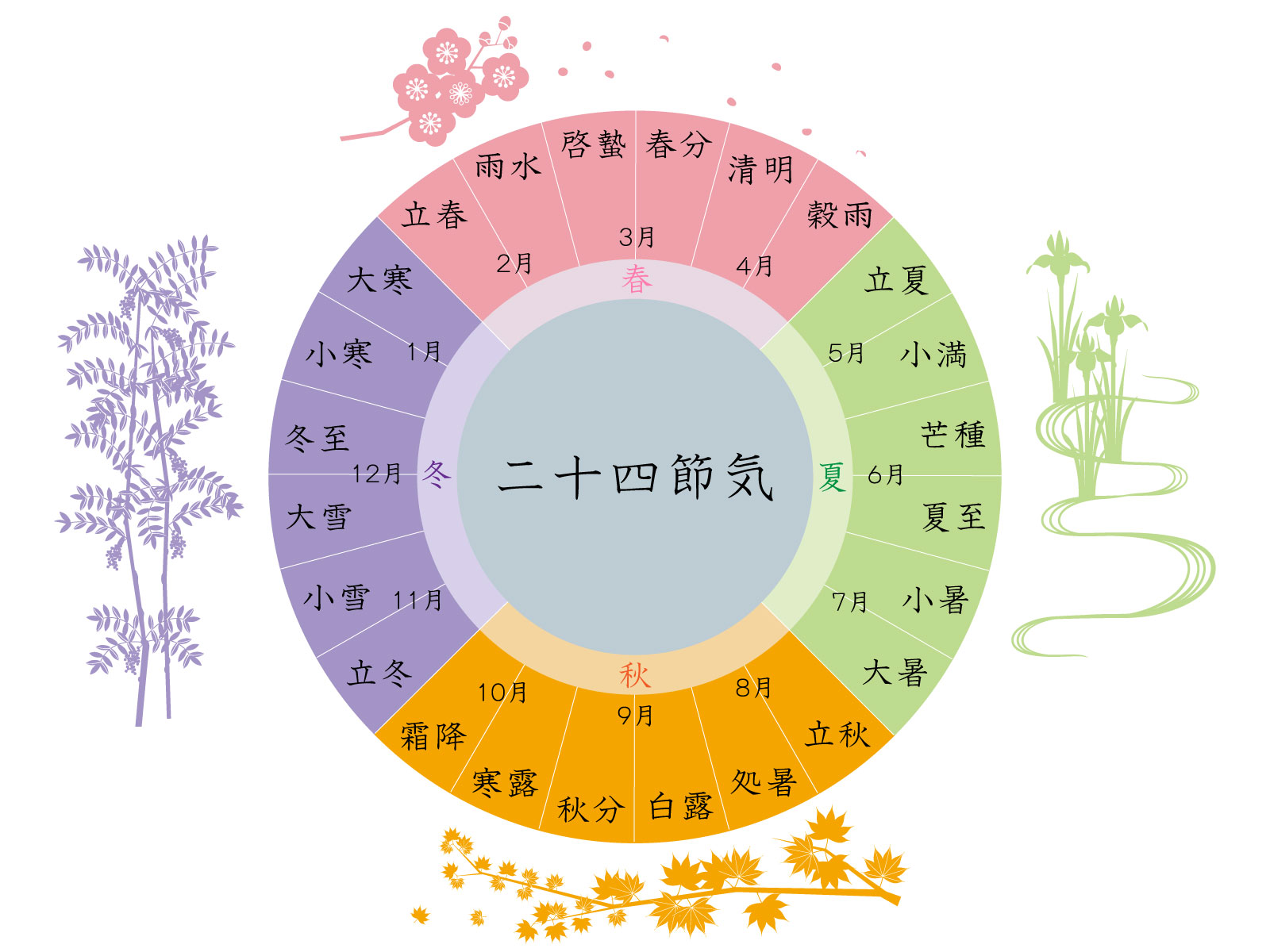

二十四節気とは

二十四節気は、1年(太陽年)を24に分けて季節を表わしたものです。

※ 立春・雨水・啓蟄・春分・清明・穀雨・立夏・小満・芒種・夏至・小暑・大暑・立秋・処暑・白露・秋分・寒露・霜降・立冬・小雪・大雪・冬至・小寒・大寒

最も昼が長い日を夏至、最も昼が短い日を冬至として、さらに、昼と夜の長さが同一の日を春分・秋分と据え、それぞれを春夏秋冬の中心に立てて季節を決めた暦です。

もともと古代中国で作られた暦で日本では平安時代頃から使われています。

春秋戦国時代(紀元前770年~紀元前221年)に生まれたといわれています。

古代中国では暦として月の満ち欠けに基づいた「太陰暦」が使われていましたが、季節の間にズレが生じてしまうため、太陽の位置を元に1年を24等分した「二十四節気」や、それをさらに約5日ごとに分けた「七十二侯」が作られ、季節の変化をさらにきめ細かくとらえて農業などに活用していきました。

※二十四節気は、太陽の通り道(黄道) の位置によって算出されるため、毎年同じ日付になるわけではありません。

小寒1月7日

一年の始めの二十四節気「小寒(しょうかん)」です。

本格的な冬の寒さが訪れる時期です。

小寒から節分までを「寒(かん)」といい、小寒に入る日を「寒の入り」ともいいます。暦のうえでは冬の寒さが一番厳しい時期で、寒中水泳や寒稽古が行われるのはこの「寒」の時期です。

新年の挨拶状は、この日を過ぎたら「寒中お見舞い」になります。

小寒から節分までの30日間のことを「寒の内」といいます。

寒が明けるといよいよ「立春」になります。

ちなみに、1月のことをいう「睦月(むつき)」とは、「親類や知人が仲睦まじく集う月」であることから、そういわれるようになったという説があります。

七草粥

1月7日は「七草粥」の日です。

昔から、邪気から身体を守るための行事食として親しまれてきました。

この日(できれば朝食)は、七草を入れたお粥をいただきます。

「春の七草」と呼ばれる野草は、

セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベ、ホトケノザ、スズナ、スズシロの七種です。

七草の若芽から生命力を得て、無病息災と長寿を願います。

鏡開き

1月11日は「鏡開き」の日です。

お正月に丸いお餅を重ねたお飾りのお餅(年神さまが滞在していた依り代=居場所の鏡餅)をいただく日。

お供えしていた鏡餅をおろし、お雑煮やお汁粉にして食べることで、霊力をお分かちいただき、一家の円満と繁栄を願う行事です。

鏡開きは、「切る」という忌み言葉を避けて、末広がりの意味を持つ「開く」という縁起の良い言葉に置き換えています。

また、「鏡餅」の「鏡」とは、昔、神事などに使われた丸い鏡の形に似ていたことから、その名がついたといういわれがあります。

また、頂く際は、包丁などの刀で餅を切るのは縁起がよくないとされていて、木槌で叩くなどして割って頂くようにします。

《小寒前後の二十四節気の移り変わり》

冬至→ 小寒→ 大寒

大寒 1月20日

大寒は、冬の季節の最後の節気です。

一年で最も寒さが厳しくなる頃です。

小寒から数えて15日目頃(2022年は、1月20日)で、立春までの期間です。

大寒の最後の日が節分で、翌日2月4日が立春です。

これからは、日が次第に長くなり、少しずつ暖かくなっていきます。

「三寒四温」という言葉がありますが、厳しい寒い日が3日続くと、その後の4日は暖かくなり、寒さが厳しい中にも少しだけ春の気配を感じられてきます。

寒仕込み

昔から日本では、この寒気を利用して様々な食べ物の仕込みをしてきました。

それは、「寒仕込み」といって、寒気を利用した食べ物(凍り豆腐や寒天などの乾物、醤油や酒や味噌などの発酵食品)を仕込むのに最もよい時期とされています。

特に、この寒の時期に汲んだ水は「寒の水」と呼ばれ、寒さと乾燥のため雑菌が少なく腐りにくいとされ、味噌や醤油を仕込むのに用いられてきました。

寒の水

寒の内( 小寒から節分までの30日間 )の間に汲んだ水のこと。

この時期の水は、雑菌が少なく体にも良いとされています。

「寒の水」で作られた、長期保存する酒や味噌や醤油は腐りにくいとされています。

特に、寒の入りから9日目に汲んだ「寒九の水」は薬にもなるといわれるほどです。

これを利用して酒や醤油を作ると最高品質になるそうです。

家庭で手作り味噌を作る方は、この時期に仕込むと良いですよ。

《小寒前後の二十四節気の移り変わり》

小寒→ 大寒→ 立春

おすすめ!旬の食べ物で簡単にパワーアップ

旬の食べ物には、その季節のパワーがぎゅっと凝縮されています。

その時々で季節に合った旬のものをいただくということは、体や心が豊かになり、その季節の気(エネルギー)が補充されてみるみる英気が養えます。

そして、英気を養った身体は良い気で満たされていき、良い気で満たされるとパワーアップし、運気を活かしやすくなることに繋がるのです。

旬の食べ物をいただいて、運気アップにお役立ていただければ幸いです。

◆1月の旬の魚は、

● 鯖、ぶり、真鯛 等●です。

◆ 1月の旬の野菜は、

●芽キャペツ、大根、春菊 等●です。

◆ 1月の旬の果物は、

● イチゴ、りんご、キンカン等●です。

旬の食材には、その時期の体が必要とする成分や、嬉しい効果を持っているものがたくさんあり、旨みが濃くて栄養成分が豊富です。

また、季節ごとの体調変化に応じ、体のバランスを整える作用を持っています。

「初物七十五日」ということばがありますが、これは、“初物を食べれば75日長生きできる” という意味です

初物とは、実りの時期に初めて収穫された農作物や、シーズンを迎え初めて獲れた魚介類などのことをいいます。

初物には、生気がみなぎっていて食べると新たな生命力を得られると考えられていました。

その昔は、初物を最初に口にできるのは朝廷や有力な武家のみだったそうです。

日本は海に囲まれていて自然が豊かなうえに、春夏秋冬の四季があるので、収穫される食材も豊富にあります。

旬の食べ物を意識して、上手に運気の波を乗りこなす体力をつけてみてはいかがでしょうか。

冬の土用期間の過ごし方

「土用」というと、土用の丑の日に鰻を食べるイメージを持たれる方が多いですが、それだけではなく、土用期間の過ごし方でその後の運勢に大きな変化をもたらすといわれています。

この期間は、いろんな所へ行ったり、新しいことを始めるよりも、養生することで運勢の土台が安定するのです。

実は、「土用を制するものは運を制する」といわれるのが土用期間です。

どんなことをしたら良いか、しない方がいいことはあるのか、など、これらを知っておくと運勢に役立ちます。

みんなが動いているから大丈夫、ではなく、土用期間に養生し、運勢の土台をしっかりと固めましょう。

◆冬の土用期間はいつ?

2022年の冬の土用期間は、1月17日~2月4日丑の方です。

◆冬の土用に食べると良いもの

五行の教えから、冬には夏土用の未の日から「ヒ」のつく食べ物と、冬には夏の色である「赤」の食べ物と、を摂取するとバランスが良くなり、パワーアップできるといわれています。

具体的には、

「ヒのつく食べもの」

→ひじき・ひよこ豆・ひえ・ヒラメ・ヒラマサ・ひなあられなどです。

「赤い食べもの」

→イチゴ、リンゴ・トマト、エビ・カニ・鮭・鯛・たらこ・赤カブ・小豆・赤とうがらしなどです。

◆土用期間にしない方がいいこと

●土に関することはしない。

土いじり、畑やガーデニング、また、穴・井戸を掘らない。

●家屋のリフォーム、増改築をしない。

柱を立てたり、橋をかけたりしないことも含まれます。

●大きな契約ごとは避ける。

開業、結婚、結納、転職など。

●引っ越しをしない。

引っ越しの他、新居の購入は土用期間を避けた方がよいでしょう。

●なるべく旅行に行かない。

自分の持っている気を安定させるためには、この期間は遠方や知らない土地に行かない方がいいとされています。

特に、その季節の土用殺は皆さん共通で凶方位となるのでできる限り避けましょう。

●なるべく電化製品を購入しない。

土用期間で購入した電化製品は、壊れやすいといわれています。

◆土用期間にすると良いこと

●大掃除をして家を綺麗にする。

●断捨離をする。

●整理整頓をして部屋を綺麗に保つ。

●普段使っている乗り物の定期点検をする。

●季節に応じたお部屋の模様替えや衣替えをする。

などです。

▼その他 間日や方角(土用殺)など 詳しくは、こちら

https://pluskigaku.com/kaiun/doyou/

●その他九星の1月の運勢

◆1月の運勢 一白水星

◆1月の運勢 二黒土星

https://pluskigaku.com/unsei/unsei-70/

◆1月の運勢 三碧木星

https://pluskigaku.com/unsei/unsei-71/

◆1月の運勢 四緑木星

https://pluskigaku.com/unsei/unsei-72/

◆1月の運勢 五黄土星

https://pluskigaku.com/unsei/unsei-73/

◆1月の運勢 六白金星

https://pluskigaku.com/unsei/unsei-74/

◆1月の運勢 七赤金星

https://pluskigaku.com/unsei/unsei-75/

◆1月の運勢 八白土星

https://pluskigaku.com/unsei/unsei-76/

◆1月の運勢 九紫火星

https://pluskigaku.com/unsei/unsei-77/

◆Profile

https://pluskigaku.com/profile/

◆SNS

https://instabio.cc/2111506HR1m

◆鑑定依頼について

https://pluskigaku.com/kantei/